大阪は立売堀HOP KENで催した「“いい試聴機”で聴こう!ほ〜ぷ軒わくわく試聴会」にて、シャムキャッツ「AFTER HOURS」の試聴会を行い、予定よりも約1時間超過してお話させていただきましたが、それでもまだまだ話し足りなかったので、そのときお話したことも含めて、改めて本作について思ったこと、感じたことなどをまとめておこうと思いました。

※始めに、本テキストは筆者の個人的な解釈によるものであることを記しておきます。また、シャムキャッツのメンバー自身が「これは○○についての曲である」など明解に説明されている部分に関しては、敢えて「知らないふり」をして記しているところもありますのでご了承下さい。

レコーディング/ミックスに柏井日向、マスタリングに中村宗一郎を迎えての3rdアルバムは、「たからじま」までの古里おさむによるプロデュース作品で経験を積んだ上でのセルフプロデュースとなっており、80年代のネオアコサウンドを換骨奪胎して現代の都市の風景を描写した、一種のコンセプト・アルバムでもあります。

これまでの作品では抽象的な表現が目立った歌詞は大幅に具象化され、演奏面でも過去禁じ手にしていたようなストレートなアレンジがてらい無く盛り込まれており、さらに楽曲の並びはアナログレコードのA/B面を意識したような、起伏の明快な構成となっています。また、シングル「渚」から「たからじま」までの「DEMO SERIESの“伏線回収”期」を終え、アルバムにのために書き下ろされた楽曲がほぼ全編を占めており、前2作と比べてもよりアルバム・オリエンテッドな作品として仕上げられたことが伺えます。

それらの変化は、アルバムにおける彼らの目的地が、「制作当時のバンドを活写したドキュメンタリー」に留まらず、ひとつの作品としての完成度を追求した、より普遍的なものへとシフトしていることも感じさせられます。

本作に於けるキーワードとして、「ネオアコとヒップホップの融合」という本人たちによる言葉がありますが、前者は演奏形態やサウンドプロダクションに、後者は言葉とリズムアレンジ、そして歌詞の語尾でのハモりに形式的な参照の軌跡を見ることが出来ます。しかし参照・解釈は深い咀嚼と独自のヒネり(そしてある種の「至らなさ」)によって、楽曲も演奏・録音も「平易なミクスチャ」に収斂されることなく、新たな個性とバンドらしさへと昇華されています。

ネオアコを引用しながらも、録音の段階から、殊更にサウンドをネオアコ化することからは避けていたようですが、最終的な完成品は「21世紀のスタジオによってシミュレートされた80年代サウンド」とも言える質感を生み出しており、それは、今日主流となっている録音のスタイルや、もし80年代を完全に模倣しようとしたとしても機材の違いからズレが生じるという宿命的も重なった中で形成されたものかと思われます。今現在、21世紀の録音ソースを頻繁に耳にする我々が、いわゆる“80年代のポピュラーミュージックのサウンド”を耳にした際に覚える超現実感は、もしそのまま忠実に再現できたとすると、当時感じたであろう高揚感からはスライドした、かなりサイケデリックなものになっていたでしょう。それほどに当時の「瞳孔が開きっぱなしの躁状態のサウンド」は21世紀的ではなく、90年代にグランジブームが来るのもさもありなんと思わせる元気の良さと芯の抜けたような軽さがあったので、そもそも参照すること自体勇気が必要かも知れません。あえてそこへ踏み込み、あくまでも今日的な作品として完成させることが出来たのは、本作の落ち着いたサウンドから一見大人っぽく見える彼らが、実はこれまでにないほどの冒険心で作品作りに取り組んでいたからに他ならず、バンドがこれまで自らに課してきた様々な禁忌を本作でことごとく破っていることはその証左と言えるでしょう。

もうひとつのキーワードとして「デコラティブ」も挙げておくべきかと思います。90年代以降のプリミティブなロックバンドに連綿と続く、シンプルに削ぎ落として研ぎすましていくという大きな流れへの、シャムキャッツらしい“ヒネり”とも言えるでしょうが、それが80年代に着想を得ているのは、言わば60年代〜70年代のバンドが80年代に向かう過程で装飾を増やしていった流れ(当時のバンドのPV集などを時系列で観ると歴然です)とシンメトリーを描くように(実際はシンメトリーではなく、中間を“飛躍”していますが)、2010年代から80年代に向けて時間軸を逆走するようなサウンドメイキングを行っているわけで、言い換えれば80年代から30年が過ぎた今だからこそ可能(もしくはダサくない)な選択肢でもあり、それを自覚的に実行しているということ自体が音楽スタイルの新たなモードと見ることもでき、本作に於ける80年代マナーのフィードバックによる音のレイヤーの厚さは、本作に留まらず多方面に影響を与えるポテンシャルを持っており、またその期待を抱かざるを得ません。

当然ながら、各人の演奏スタイル自体にも変化が起こっています。

夏目氏は、「はしけ」の頃は鼻にかかったようなフェミニンな歌唱をしていましたが、「DEMO SERIES」からはライブでのラフで絞り出すようなシャウトが垣間見えるようになり、「GUM」「たからじま」で安定したアクティブさを磨いていった印象がありますが、本作では、力まずにするりと伸びるスマートなスタイルに一変しています。

同様の変化は藤村氏のドラムスにも伺え、それまで音圧高めで圧倒していた音の壁は、曲に併せて伸縮自在にスケール・距離・表情を変え、楽曲のムードを先導しています。

大塚氏のベースはこれまでも聴き応えのある、言わば今回の新たなモードを先取りしていたようなブラックミュージック経由の演奏を続けていましたが、バンドの演奏技術と楽曲のボトムアップは氏のプレイに大きな刺激を与え、時に前面に飛び出して鮮やかなオブリガートを決めています。

そして本作のトーンを大きく決めている大きな要素として随所に登場するキーボード(カシオトーン)がありますが、菅原氏によるこの電子音が、時にさり気なく、時にドリーミーに、アンニュイに響いていることが「AFTER HOURS」を「AFTER HOURS」たらしめていると言っても過言ではないでしょう。ギター演奏も、安定したリズムの上で多彩なサウンドを乗せていながら、いずれも“自由奔放”といった類いのものではなく、あくまでも整然と、楽曲本意としたアルベジオやカッティングのフレーズが適材適所で鳴らされています。

そのギターのカッティングがネオアコ経由で導入されているという点も興味深いところです。ネオアコ勃興当時から30年経過してしまっていては孫引きと言えるかどうかも判然としませんが、ブラックミュージックほど黒くなく、ホワイトミュージックほど白くない、奇態のファンクネスを生み出しています。

アルバムのプロモーションに於いては、アルバムジャケット入稿データの公開や3日連続のUSTREAM配信といった今日的で遊び心溢れるコンテンツで、彼ららしいアクティブさとてらいのなさが感じられました。

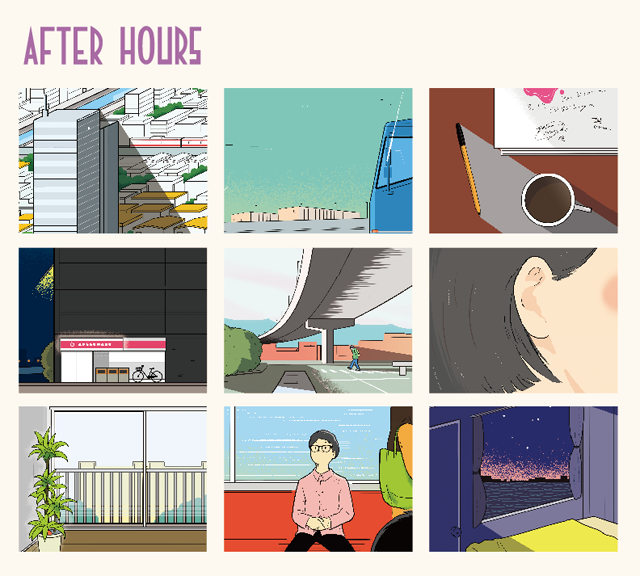

そのサヌキナオヤによるアートワークは、複数のイラストがスクエアに並び、それぞれのイラストがアルバム収録曲を1曲ずつ表現しています。過去の作品と比べると、原色に近い色の使用を抑え、やや落ち着いたトーンになっているのは、本作制作時にメジャー/マイナー以外のコードを習得し、これまでの「原色のみを使ったコード進行」から中間色などバリエーションを増やした音楽面での変化とリンクしており、先行シングルのビジュアルがエメラルドグリーン(一般的なグリーンは、4色分版した際、シアン(青)とイエローが同じパーセンテージになりますが、エメラルドグリーンはシアンがより多くなり、微妙なニュアンスをコントロールするセンスが要求されます。例えると、一般的なグリーンはメジャー/マイナーコード、エメラルドグリーンは7thコードでしょうか)をメインカラーとしているのもそのひとつの表れと言えるでしょう。

それでは、収録曲について順を追って書いていこうと思います。

1. FENCE

フィードバックノイズに導かれて左スピーカーから登場する、均整の取れたギターのカッティング音は、前作「たからじま」までの、スピーカー真正面に張り付いた音ではない、適度に空間を持って響く立体感と穏やかなファンクネスを生み出しています。また、フィードバックノイズとギターはそれぞれ左右から別のフレーズが聴こえてきますが、フィードバックはギターの演奏と分離しており、オーバーダブ処理されているということも、この作品の性質を示唆していると言えるかも知れません。

前作までリヴァーブ感の無いマッシブな音でスピーカー全面を覆っていたドラムサウンドは、各楽器との距離感が生まれたことで相対的に若干奥へと下がり、逆にベースはこれまで以上に前に来ています。技術的な向上以上に、音が立体的に聴こえることで、演奏上のより細かなニュアンスの変化が捉えやすくなりました。AメロとBメロの変化を、シンバルの強弱で表現していますが、前作までの録音ではそのニュアンスは薄まっていたかも知れません。

サビのユニゾンリフ、Bメロでのボーカルのダブルトラック処理が、穏やかなAメロから徐々に不穏なムードを生み出しており、その手法は若干ハード・ロック調。その筋のファンの方ならAerosmith “Sweet Emotion”を連想されるのではないでしょうか。

センター奥にさりげなくエレクトリック・ピアノの音が響いていますが、アウトロで短いソロを取っていて、前作からのモード・チェンジをより印象づけています。

作曲クレジットが、個人名ではなく「シャムキャッツ」となっています。「たからじま」では“スピークアウト”のみ同様のクレジットでしたが、本作では“FENCE”、“MODELS”、“SUNDAY”、“PEARL MAN”、の4曲に増えています。一聴してもその差は明確ではありませんが、逆に言えば、アルバムオリエンテッドな制作過程で、総合的な完成度を意識しながらメンバー同士呼吸を合わせて「明確な差」というある種の“歪さ”が出ないように調整した結果なのかも知れません。

歌詞には暗に震災・原発を連想させる言葉が並んでおり、作品のテーマの根底にあるそれらの問題が、歌詞の中にステレオグラムのように、“見ようとした人には見える”レベルで潜んでいるのも、本作における特長のひとつと言えるかも知れません。

始めに「歌詞は大幅に具象化され」と書きましたが、本曲の歌詞はその中でも抽象的な部類でありながら、聴き手の頭の中に映像が浮かぶように言葉が並べられています。

古い8ミリ映画のようなザラッとした画面を連想させるサウンドと言葉。高層マンションの伸びゆく影を受けながら佇む少年は、何かの兆しを感じ取ります。影が伸びていくということは、昼過ぎから夕暮れ時。煙草をくゆらす“俺”を見下ろす“半ズボンのあいつ”は、画面から見切れていて顔が見えません。

河口を覆うように伸びる影は監視台のもの。河口にはゴミが溜まり、河川の氾濫を起こさないように監視する人が必要ですが、その状況を見張っているのは“妖怪”と呼ばれる存在。しかし“妖怪”は姿を消し、川は遂に氾濫してしまいます。

先ほどまで駐車場近くにいた“俺”は、防水壁まで避難し、そこでも“半ズボンのあいつ”は“俺”を、“俺”よりも高い位置からじっと見下ろしています。沈みかけた陽に照らされ、更に影を伸ばすマンション、そして監視台。

“少年”は“俺”のことであり“君”でもあり、“妖怪”は“半ズボンのあいつ”、そして“彼”。ことが起こる不安にざわめく少年は、妖怪のような不可侵な存在から目を逸らすようにして平静を保っていますが、最後はその圧倒的な力から逃れることを諦め、彼に身を委ねています。

河口に溜まったゴミは放射性廃棄物、そして河川の氾濫は津波の比喩と捉えることで、歌は天災と人災が都市を飲み込む“あの日”のイメージを想起させます。

2. MODELS

左スピーカーからスタッカート気味のカッティング、右スピーカーからミュートの効いた単音引きのリフで始まり、フランジャーのかかったような短い間奏を挟み、サビでは両サイドでシンコペーションした開放的なコード弾き……という曲展開がサビに向かって盛り上げる必然的な構成になっていますが、このように意識的かつロジカルに曲が組み立てられているのも本作の特長で、特にサビに向けてオーソドックスに盛り上げる、という演出は、この後の曲でも手を替え品を替え、何度か登場します。

ドラムはシャムキャッツ史上初の四つ打ちが登場しますが、それ以外にもバリエーション豊かなシンバルの使い分けが曲の緩急を明確にしています。

そして、これまでもストレンジなバンドアンサンブルを黒いうねりで支えていた5弦ベースは、ここに来て更に饒舌となり、サビ前で歌い、間奏でも強い存在感を見せています。過去の作品でも、いわゆるロック然としたものではない表情豊かなフレージングは聴き応えのあるものでしたが、本作でのミックスはその魅力をより引き立てています。

間奏のスキャットも実に軽快ですが、スキャットに絡めてギターのカッティングが「でゅーわ、でゅーわ」のリズムを刻むという演出も心憎い。このような、曲のムードを更に増幅させるようなさり気ない工夫が随所で見られるのも、本作の聴き込み要素のひとつでしょう。

曲は最後フェードアウトで終わりますが、これもシャムキャッツとしては珍しい演出で、後半“SWEET DREAMS”でも登場します。

歌詞は、一組のカップルの一日を綴っており、1番では男性が仕事から帰宅し、2番では女性が出勤しています。二人は夕方に合流し、3番で引っ越しの相談をしますが、これはシャムキャッツのメンバーが暮らす街が3.11の際に被災したことに端を発しています。しかし、“避難”といったような切迫したムードは一切無く、引っ越しの相談も本腰を入れて切羽詰まった表情で検討しておらず、そんな話題にもちょっと触れてみた、という程度の温度で話しています。「GUM」の時点で「原発関連のことは(歌詞の中に)入れたい派」と語り、「たからじま」の頃には「そろそろ他のバンドが「震災」を出してくるなと感じていたので、僕は時代性を無視した方がいいかなと思った」と変化を見せていた夏目氏が、シングル「MODELS」収録の“象さん”を経て、本作ではニュートラルなモードに落ち着いた、ということではないでしょうか。

3. FOO

これまでの2曲は、全ての音が楽曲に完全にフィットするように作られていましたが、この曲の右チャンネルのギターは曲の世界から離れたようなリヴァーブ感が若干の乖離を生み出しており、後半ではフリーキーなパートも登場するなど、3曲目にしてバンド本来の荒々しさが前面に出てきています。BPMも早く、サビの直前にブレイクが入り、その後一気に沸点を上げ、聴き手の気分を一直線に盛り上げるアグレッシブな演出は、オーソドックスであるが故にシャムキャッツの新境地と言えるでしょう。

この「一気に沸点を上げる」原動力となっているのは、グリッサンドと激しいアタックを効かせたベースですが、本曲はこのベースサウンドのワイルドさのコントロールによって緩急が付いているように感じます。イントロど頭で左チャンネルからアコースティック・ギターのコード弾きが「じゃーん」と一回入りますが、このギターの出番はその後Bメロまでありません。一瞬間違えて入ってしまったのかと思わせる一節ですが、恐らく「だっ、だ、だっ、だ」と繰り返すベースラインのみで始まると曲全体のムードが重々しくなるので、それを避けるため、初めにこの曲の雰囲気を宣言する意味で入っているのではないでしょうか。

サビでベースとともに、左右のギターが堰を切ったようにガンガンコードをかき鳴らす痛快さは、サビに向けて盛り上がるというより、サビまでは盛り上がりを抑え、サビで一気に解放しているという印象です。

一方で歌詞に於いては“嵐はまだ来ない”という言葉が5回も登場し、何かが起こる直前の「凪」の状態と、菜の花の香る春の陽気を歌っており、疾走する演奏とのコントラストが更なるダイナミズムを生み出しています。

主人公の裁判官は、日々の仕事に追われながら、春の訪れを肌で感じています。しかし法廷の硬い空気に疲れを感じているのか、強く苛立ちを覚えています。

まだ来ない“嵐”とは何のことなのか。もしかすると裁判長が来ないのかも知れません。あるいは、より深刻で大きな訴訟問題なのか。ひょっとすると、彼は休みなく働かされ、早く休日を取って花見に行きたいのかも知れません(ブックレットの同曲のページは、桜を思わせるデザインがあしらわれています)。

4. TSUBAME NOTE

菅原氏の、青年と大人の狭間に佇むような常温の歌声が、前作収録の“手紙の続き”同様、どことなくくるりを彷彿とさせます。楽曲はストリングスも加えられ、ドラマティックに展開していきますが、ここでも時間軸に沿った盛り上げ方に多くの工夫が見受けられます。

ドラムスは冒頭、ハイハット無しでシンプルにリズムを刻み、初めのサビの終わり際に始めてハイハットが挿入されます。さらに間奏以降にタムを多用したフレーズに遷移することで、前半の静謐さからグラデーションを描くようにダイナミックなエンディングへ向かっています。初めは右チャンネルのみから鳴っていたバイオリンも、間奏では左からも登場し、ハーモニーを奏でています。

そして興味深いのは、ヴァースでの、菅原氏のボーカルの語尾でユニゾンするギター。これはシャムキャッツなりの変則的なヒップホップ解釈である、と捉えて良いのではないでしょうか。

声質と共に内省的なイメージをかき立てる歌詞は、ツバメノートに書かれた彼女との交換日記のようなプライベートな感触に溢れています。一方で後半には、「旅に出るにも 誰かしらにブーイングを浴びないと 僕たちは何者にもなれない」というような、恋人同士らしからぬ言葉も出て来ますが、間奏以降のこのパートは日記を書き終えた後の独白のようにも読み取れ、「甘いものを食べたらもう一眠りしよう」という最後の一節もやはり、ノートを閉じ、テーブルから腰を上げながらつぶやいているように聴こえてきます。

5. AFTER HOURS

語尾をハモる起伏の穏やかな歌、言葉のリズム……と、アルバム中最も直接的にヒップホップに接近したナンバーです。

ノン・リヴァーブのボーカルは生々しく前に出ていて、リヴァーブのかかったバウンシーなドラムサウンドが歌とともに引き立っています。

ここまでの劇的な楽曲群と比べると全編に渡ってクールなフィーリングが満ちており、一聴してシンプルな印象がありますが、2番のサビの後、楽曲の色合いを変えるようなブリッジを挟み、“まぶしくて ねむたくて”とたゆたうように歌うパートからサビに戻るなど、ハッとするようなアレンジがさり気なく深みを生み出しています。エンディングでの自在に動き回るベースも聴きものです。

この曲が、本作を語る上で重要なナンバーであるとともに、このスタイルが今後のシャムキャッツの展開を占う上でもキーとなってくるのではないかと予想しています。

歌詞は、富山へ帰り、教師としての道を歩み始めたゆーきゃんもイメージしているということらしいですが、それに限らず、聴き手が「AFTER HOURS」という言葉から想起するイメージは特定のイメージに縛られず多岐に渡り、日常のふとした瞬間を紡ぐ歌詞は、聴き手それぞれが連想する「AFTER HOURS」と結びつき、インディビジュアルな世界を描き出す余地を持っています。

クラブで朝まで踊るパーティ・ピープルについての歌という解釈もあるでしょう。明け方に紫煙まみれのハコから出た瞬間の空気を吸い込む気分、無心に踊りながらふと仕事のことを思い出し、払いのけるようにさっきより激しく踊る感じなど、後ろ髪引かれるクラバーを描いているようにも聴こえ、シャムキャッツによる風営法問題に対してのスタンスとして読み取ることもできるのではないでしょうか。

6. SUNDAY

直情的な四つ打ちとウェットな歌詞がこれまでのシャムキャッツのスタイルを打ち破る、ある意味本作中最も過激な1曲。ドラムスが四つ打ちからタム回しへ、サビでスネアとオープンハイハット、と展開し、更にサビではシンセパッドのような淡いコーラスが重なることで、サビに向けて上昇し、広がるように盛り上がる構造になっています。

ダイナミックなリズムに乗せて紡がれる歌詞は、今まで彼らが避けて通ってきた真っすぐな言葉が、言葉通りの感情で歌われており、前作までのシャムキャッツに見られた、インパクトのある言葉を斜めから突っ込むようなセンスに慣れた耳には衝撃的です。

“好きだから”という言葉を、前後の言葉で誤摩化しもせず、あえて前後に空間を空けて明瞭に響かせていることに一切照れがなく(しかも歌詞で“照れないで”と歌っています)、だからこそ突き抜けた、開放感のある魅力に満ちています。

日曜日にデートするカップルの歌ですが、互いに幸せを感じながら、その幸せの先にある喪失を想像して不安がよぎっています。前日から彼は自分も不安を抱きながら明るい言葉をかけ、悪いことを考える暇が無くなるようにか、様々な提案をし、日曜日のデートに向けて気持ちを高めていますが、彼女は不安を拭えない様子。彼は髪を切ってはにかんでいる彼女を見て“君もまだもしかして 失うこと怖いって思うんだな”と言い、“僕はただこのままでいれるなら いいなって思うのさ”と、まるで自分にも言い聞かせるように語ります。

誰しも失うことは怖く、「このままでいたい」という願いは決して叶えられないというある種の恐怖心を、彼は持参の新しいカメラを持って“撮った写真は消せないよ 二人だけの秘密にしよう”という言葉で治めます。それは、写真という物質自体が消えないということではなく、二人が一緒にいた思い出や記憶は一生残り続けるという、物理的限界を超えた精神的な永久性を獲得したことの歓びを共有するための言葉であり、それはそのまま本作のコンセプトとつながるテーマでもあります。

“今を生きる”ことを肯定する人生讃歌として普遍的な力強さを感じる一曲です。

7. LAY DOWN

イントロでのディレイのかかった(少しヨレた)ギターのカッティングに続いてダブ風のドラムフィルが入り、深くリヴァーブのかかったボーカルと浮遊感のあるシンセが、楽曲全体をネオアコの香りとドリーミーなムードに仕上げています。本作中でも最もリヴァーブ成分の多い楽曲で、アルバム全体の音響イメージをこの曲が引っ張っている部分もあります。

間奏では打ち込みのビートが入るなど飛び道具的な音が飛び交う中、抜けの良いドラムスのサウンドが中央で安定しています。

歌詞は、転勤を断って仕事を辞めた女性が、引っ越しをした部屋に夜ひとり寝そべりながら「これからどうしよう」ということを、疲れの抜けない頭でぼんやり考えながらまどろんでいる数分間(あるいは数時間)の話。

期待と不安が波のように押し引きしながらも自分を否定せず、肯定する言葉ばかりを心の中に並べながら、明日からの楽しいことに(半ば強引に)思いを巡らす彼女の姿は、楽曲の超現実的な音響の中で猛烈なリアリティを放っています。彼女のポジティブな言葉も、それでも疲れて何も出来ない今も、それを俯瞰するようにしてありのままに歌うスタンスは、他の曲と比べても特に際立って感じられます。

8. PEARL MAN

左右で鳴るギターのリヴァーブと疾走感のあるスカ風のビートが、80年代末のジッタリン・ジン、カステラ、THE BOOMなどを彷彿とさせます。シンバルワークが面白く、2番Aメロでスカの「ッチャチャ、ッチャチャ」というアフタービートを感じるリズムを高速で刻んでいる切れの良さは聴き逃したくないところです。

ベースはサビのバックでハイポジションに指を走らせる派手なサウンドを聴かせ、ギターも最後のサビ前にノイジーで派手なソロを披露するなど、メンバー全員が一気呵成にアクティブに動く様は、アルバム後半に於けるハイライトとも言えるでしょう。

歌詞は、前2曲の優しく肯定的な内容から一変、延々と落ちていくようなダウナーな言葉で埋め尽くされていますが、演奏時間の短さ、バンドの勢い、そしてジャケットのテーマイラスト(この曲と対になるイラストは、中央最下段の電車に乗っている眼鏡の青年の絵)とのコントラストに目が眩む間に終わってしまうような爽快さがあります。

大失恋をしたであろう男性が、あの頃へ戻りたいと気持ちを馳せながらも、生々しい胸の傷に苦しみ、前に動けなくなってしまっている様子ですが、まるで前曲と正反対のこの歌詞は、やはり暗に3.11で時計が止まってしまった人たちのことを思い起こさせるものがあります。「団地に住んでる少年少女の恋の歌を歌うだけでも勝手に社会性が出る」とは夏目氏の言葉ですが、おそらくこの曲も3.11を想定して書かれていないでしょう。しかし「しぶきの向こうに見える君は 付き合いたての頃みたいだった 騒がしい日々が訪れるのを望んでいる」「とめたビデオを戻して 君と恋した町へ あの日以来僕の胸から 真珠の銃弾が取れない」など、読めば読むほどイメージは2011年のあの日へリンクしていきます。

「I’m a pearl man 沈んでいく」とつぶやく主人公は、海に消えた家族や恋人の元へ心を馳せる遺族の姿かも知れません。

9. SWEET DREAMS

本作中唯一の三拍子の曲にして、唯一明確な“コーダ”が用意されている曲でもあります。

前半のバラード“TSUBAME NOTE”と比べるとシンプルな展開のドラムスの安定したリズムに、ドリーミーなキーボードのアルペジオやゆったりとコード弾きするギターが乗り、サビではボーカルの伸びやかなファルセットがアルバム最後の盛り上がりを演出しています。

終始、眠りに落ちる直前のまどろみを思わせる浮遊感を漂わせたリズムとリヴァーブが曲全体を包んでいますが、歌詞も“果てしない夢を見た”で始まり、“とろり すべっていく”、“淡く染まり出す”、“ふやけちゃうほど”、“僕はもう寝そうだよ”と、意識が夢の世界へ溶けゆくような言葉が並びます。

登場人物である”彼”は夕暮れ時に船で街を離れ、“彼女”のことを思い出して涙を浮かべています。サビで“君とかくれんぼ”と歌われているので、“彼女”は”彼”が少年時代によく遊んだ幼なじみで、夢の中だけでもその当時に戻りたいと願っているのでしょうか。

Aメロでは事実が描写され、Bメロとサビで”彼”の心情が歌われています。1番では、“彼女”を思い出し涙に暮れながら、“どこまでも行ってしまおう 太陽と漕いで行こう 真っ白いおせんべいもふやけちゃうほど”と思い、2番では、月夜の晩にどこかへ到着し、暮らしていた街とは違う景色の中、やはり“どこまでも行ってしまおう”と繰り返し、いずれもサビでは夢の世界へと心が惹かれ続けています。

印象的なのは、“夕暮れ”、“太陽”、“月夜”と時間の経過を想起する言葉が並んでいることと、その比喩と思われる表現として“まるいもの”が何度か登場していることです。“まっ白いおせんべい”、“まあるいお魚”はBメロで太陽と対になるように登場しており、それは月の比喩であると仮定すると、朝から晩まで、つまり延々と“どこまでも行ってしまおう”という”彼”の願望であろうと考えられます。

また、“目ん玉濡らして”も、人が涙を浮かべることの表現としてわざわざ“目ん玉”という言葉を使っているのは、“まるいもの”を想起させるためだと思われます。そして、“月夜はマルコ・ポーロ”も、“マルコ・ポーロ”が“まるいもの”の韻を踏んでいると解釈できます。これらは時間の経過を表現したというより、歌の中で常に“まるいもの”が存在している印象を残す、ある種の映像効果ではないでしょうか。特に“目ん玉濡らして”は、“夕暮れ”の太陽とクロスフェードしていくような映像効果がイメージできます。

また、マルコ・ポーロが日本を“ジパング”と呼び、黄金の国としてヨーロッパに伝えた史実が、歌詞の“太陽”、“黄金”、“桃源郷”、“まっ黄色”と結びつき、”彼”が日本から離れ、そしてそれが本意ではなく、日本に帰りたいと心の中で願っていることが感じられます。彼が何故国を離れ、戻ってくるのが容易には叶わないのかは、冒頭の歌詞“水兵さん”によって説明がつくことでしょう。

そしてこの曲のみに用意されたコーダでは、“Was fur eine schone Welt diese ist!”とドイツ語で歌われます。本来はウムラウトが付き、ドイツ語特有の“なまり”が発生しますが、夏目氏の発音は、なまりを含まず、日本語のようにさらりと発音しています。楽曲全体のムードに合わせた配慮でしょう。

意味は“この美しき世界”、ルイ・アームストロングの“What a wonderful world”と同義ということですが、それは、せめて夢の中だけでも”彼”が暮らしていた街へ戻り、美しい風景の中で過ごせるようにとの願いなのでしょう。

10. MALUS

深い眠りに落ちるような前曲のエンディングから一転、目の覚めるような激しいシンバルと倍音の響き渡るスネアの音がさわやかな開放感を演出しています。リヴァーブ深めのキーボードの音が強く立っており、ハレーションを起こしそうな音像はサイケデリックなほど。

“MALUS”とはラテン語で“リンゴ”、もしくは“邪悪”の意味で、旧約聖書に登場する“禁断の果実”がリンゴと解釈されるのは、本来“善悪”の“悪”の意味で書かれていたものを“リンゴ”と読み違えてしまったことによるものらしいですが、ラテン語が庶民的な言語でないことを考えると、一般的にリンゴと解釈することを大きく担ったのは、絵画や彫刻で禁断の果実をリンゴとして描いた芸術家ではないかと思います。

この曲はそのダブルミーニングを利用し、ジャケットのイラストでは歌詞に出てくる架空のコンビニを“APPLE MART”としています。

また歌詞は、惚れ込んだ女性に翻弄される男性が愛に溺れる姿を描いていますが、その言葉の端々から原発以降の日本の問題も読み取れます。本曲に於けるほぼ全ての歌詞がそのように読み取れるため、あえて引用を避けますが、魅力的過ぎる女性に振り回される“僕”は誰なのか、“僕”を狂わす女性は何を指しているのか、じっくり考えてみてもいいかも知れません。

| AFTER HOURS | |

|

シャムキャッツ

Pヴァイン・レコード 2014-03-18 |

| たからじま | |

|

シャムキャッツ

Pヴァイン・レコード 2012-12-04 |

| はしけ | |

|

シャムキャッツ

Wowee Records/PICTUS NEO 2009-04-22 |